女性の生活の質(QOL)を考えるときに欠かせない「骨盤底」の健康。しかしそのケアの重要性については、日本ではまだあまり知られていません。

そこで、2024年11月18日、一般財団法人 日本女性財団が「フランスの女性医療から学ぶ」と題して講演会を開催。日仏のスペシャリストが、医療による「骨盤底ケア」を通じて女性の人生をどのようにサポートしているかについて語りました。

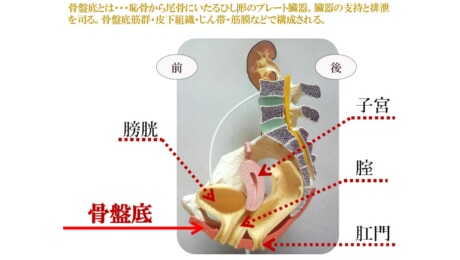

骨盤底とは

子宮や膀胱、直腸などの内臓を下から支えている筋肉や線維組織で構成されるひし形のプレートのことで、出産や加齢でこの骨盤底の機能が弱ると、「尿漏れ」や「弁漏れ」、「内臓下垂」、「骨盤臓器脱」などを引き起こす原因に。その症状は命にかかわるものではないものの、女性の身体的・心理的健康、そしてQOL(生活の質)に深刻な影響を及ぼすといわれています。

フランスは「骨盤底ケア」の先進国

講演には、骨盤底ケアの先進国・フランスから、骨盤底筋リハビリテーションを専門とする理学療法士のクロエ・ジルアールさん(写真右)、マリー=カリーヌ・カリックスさん(写真左)が登壇。フランスで女性たちが実際に受けている「骨盤底ケア=ペリネケア」がどのようなものなのか、スピーチを行いました。

フランスでは保険診療の対象

尿漏れなどにより女性たちの活躍が妨げられることで、女性の人生の幸福度が下がり、経済的・社会的影響も少なくないことから、フランスではペリネケアが重視されるように。世界に先駆けて1980年代から保険診療で治療が受けられる制度が整えられているそう。産後の場合は治療費が100%保険で賄われ、更年期に骨盤底や性器周りのトラブルが起こる「GSM(閉経関連尿路生殖器症候群)」での治療の場合も、65%が保険で下ります。

理学療法士が大きな役割を持ち、トレーニングをサポート

フランスでは、理学療法士になるのに医学部に1年間通う必要があり、さらに4年間専門コースを修了することが義務付けられています。ペリネケアにおいて高い専門性を身に着けた理学療法士には、「内診(指診)」が許可されていることも、フランスのペリネケアが先進的といわれる理由。医師の指示のもと、理学療法士がサポートして行う骨盤底筋のトレーニングでは、患者が正しい筋肉の動かし方をとらえるのが難しいもの。指診で触れることで正しく動かせているか評価でき、診療の質にもつながっているのです。

※日本国内では理学療法士の指診は法的に認められておらず、骨盤底ケアにおいて理学療法士がスキルを活かし、患者が適切なケアを受ける環境が整っていないという課題があります。

体系的な診療が確立されている

まずは「ROMP」のメソッドに沿って検査や診察を行い、骨盤底の状態の評価した上で、その人の状態に応じた治療計画を立てます。必要に応じてエコー検査や筋電図検査など補完的な検査を行うことも。

R(報告):患者の訴えを把握する段階。尿漏れ、便漏れ、下垂を感じるかなど、どんな症状があるかを聞く

O(観察):姿勢や骨盤の組織の状態、可動性などを見る

M(測定):内診をしながら患者に骨盤底を「引き上げて」もらい、筋肉の「持久力」を確認。また「リラックスして引き締める」の動きを繰り返してもらうことで「速さ」などをチェック

P(計画):評価に応じた計画を立てる

治療計画を立てたら、理学療法による管理が行われます。その人の状態によって回数は増減しますが、例えば産後の場合は平均週2回程度の筋力トレーニングを基本に、電気刺激療法や、徒手療法も用いながら治療。生活習慣の改善をめざす行動リハビリテーション、腹部のリハビリテーションなども同時に行います。

写真は筋力トレーニングの一環の「バイオフィードバック法」。機器を使って骨盤底の動きを画面で可視化することで、正しい動きがめざせるようになるそう。

女性が自分自身を大切にするために

「ペリネケア」は確立された治療法ですが、日本ではまだ広く実践されているとは言えず、人知れず悩みを抱える女性も多いのが現状です。不快な症状があることで、恥ずかしさから人に会うのを控えるようになったり、中にはうつになったりする人も。「年齢だから」「そういうものだから」と諦めずに、「治療によって改善を図れる」と知ることはとても大切。それが心身の健康や生涯の幸せにつながるのではないでしょうか。

一般財団法人 日本女性財団

「女性の生涯の心身と社会的なウェルビーイングを支援する」というテーマを掲げ、女性の心身の健康、および社会的な活躍をサポート。女性を支援する医師「フェムシップドクター®」を増やす活動や、地域プラットフォームの構築、講演活動などさまざまな取り組みを通じて女性の健康課題と向き合っている。https://japan-women-foundation.org/

text:リンネル編集部 cooperation:一般財団法人 日本女性財団